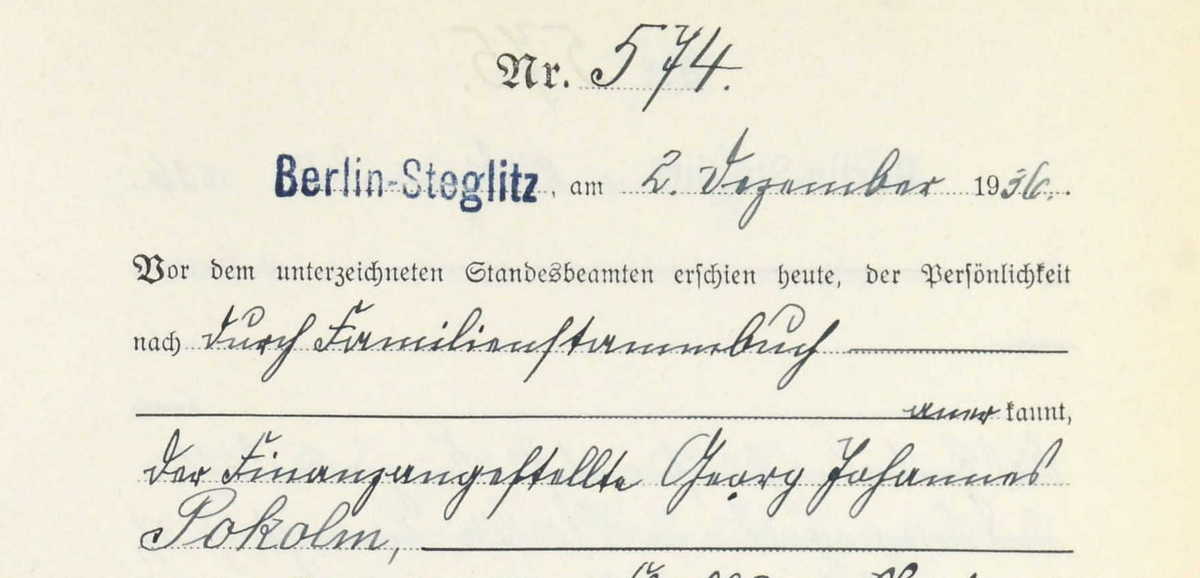

Neben den Einträgen in Kirchenbüchern sind Standesamtsunterlagen eine weitere wichtige Informationsquelle für den suchenden Familienforscher.

Standesämter wurden am 1.10.1874 in Preußen neu eingeführt und nahmen ab dem 1.1.1876 auch im restlichen Gebiet des deutschen Reiches ihre Verwaltungstätigkeit auf.

Davor erfolgte die Protokollierung der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle) nur über die Eintragungen in den Kirchenbücher der Kirchengemeinden. Natürlich haben die Kirchen nach der Einführung der Standesämter weiterhin ihre Eintragungen in ihren Büchern gemacht, sodass dem Familienforscher ab diesem Zeitpunkt zwei Quellen zur Verfügung stehen.

Also im Hinterkopf behalten!

Vor 1874/76 gab es noch keine Standesämter, also direkt in die Kirchenbücher schauen.

Für die Führung der Personenstandsregister in den Standesämtern gelten folgende Fristen, die unter anderem auch den Zugang zu den Personenstandsurkunden regeln:

Geburten 110 Jahre

Eheschließungen 80 Jahre

Sterbefälle 30 Jahre

|

Was heißt das jetzt genau für den Familienforscher?

Alle Personenstandsfälle, die innerhalb dieser Fristen liegen, sind nicht frei zugänglich und können nur von Personen angefordert werden, die in direkter Linie mit der erfragten Person verwandt sind.

Alle Personenstandsfällen, die vor diesen Fristen liegen, sind für jedermann frei zugänglich.

Nach Ablauf der Fristen werden die Unterlagen normalerweise von den Standesämtern an die zuständigen Archive (Stadt- oder Kreisarchive) abgegeben und können dort eingesehen werden.

Ab dem 1. Januar 2023 stehen damit also folgende Register der Öffentlichkeit zur Verfügung:

Eheregister: 1874/76 - 1942

Geburtenregister: 1874/76 - 1912

Sterberegister: 1874/76 - 1992

Infos zum Personenstandsgesetz und den Fristen bei Wikipedia: https://genwiki.genealogy.net/Personenstandsgesetz |